“Also dann los!” – Aufbruchstimmung klingt an, als Etty Hillesum am 9. März 1941 mit diesen Worten ihr Tagebuch beginnt. Offenbar ein Versuch, sich selbst zu ermutigen, denn zunächst, so schreibt sie weiter, sei es ihr befremdlich erschienen, das eigene Innere auf diese Art preiszugeben.

Ihre Tagebücher – ursprünglich neun eng beschriebene Hefte – erschienen 1986 in ihrer niederländischen Heimat, kurz darauf auch in anderen Sprachen. Diese Veröffentlichung habe das Land “erschüttert”, stellte Herausgeber Jan Geurt Gaarlandt seinerzeit fest. Die Tagebücher dokumentieren nicht nur die Entwicklung einer jungen Frau, sondern auch den Mangel, die existenzielle Angst und das Ringen um Hoffnung während der NS-Herrschaft. Am 30. November 1943, vor 80 Jahren, wurde Etty Hillesum mit ihrer Familie im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau umgebracht. Sie wurde 29 Jahre alt.

Geboren 1914 als Esther Hillesum, wuchs sie in einer jüdischen Familie auf, wurde jedoch wenig religiös erzogen. Ab 1932 studierte sie zunächst Jura, später Slawistik und Psychologie. Ein knappes Jahr nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Niederlande, im Frühjahr 1941, begegnete sie dem Psychoanalytiker Julius Spier, mit dem sich eine Freundschaft und später eine Liebesbeziehung entwickelte. Spier – in ihren Tagebüchern als “S.” benannt – war es wohl auch, der ihr riet, ein Tagebuch zu führen.

Hillesums Tagebücher waren Arbeit am eigenen Inneren

Als “Gottsucherin” beschreibt sie Herausgeber Gaarlandt, und an vielen Stellen lesen sich Hillesums Einträge wie gelebter Glaube: “Ich arbeite und lebe mit der gleichen Überzeugtheit weiter und finde das Leben sinnreich, trotzdem sinnreich”, schreibt sie im Juli 1942. Sie beginnt zu meditieren, spricht Gott in ihren Aufzeichnungen direkt an und schildert die Kraft, die ihr das Gebet gibt. Doch auch das “charmante Lachen” von “S.” wird gewürdigt; ebenso finden sich halbironische Ermahnungen an sich selbst: “Mädchen, Mädchen, jetzt wird gearbeitet, oder ich schlag dich tot.”

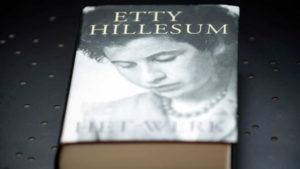

Matinee zu Ehren von Etty Hillesum *** NUR FUeR REDAKTIONELLE ZWECKE *** EDITORIAL USE ONLY ***Ein Buch ueber Etty Hillesum liegt in der Matinee im Schloesschen Borghees aus, am Sonntag 28.01.2018, in Emmerich. Deutschland NRW Emmerich Copyright: ThorstenxLindekamp *** Matinee to Honours from Etty Hillesum *** ONLY FOR EDITORIAL PURPOSE *** EDITORIAL USE ONLY *** P a Book via Etty Hillesum is in the Matinee at Little castle Borghees out of, on Sunday 28 01 2018, in Emmerich Germany NRW Emmerich Copyright ThorstenxLindekamp Copyright: ThorstenxLindekamp docnrwhugopicture176467459 EDITORIAL USE ONLY

Matinee zu Ehren von Etty Hillesum *** NUR FUeR REDAKTIONELLE ZWECKE *** EDITORIAL USE ONLY ***Ein Buch ueber Etty Hillesum liegt in der Matinee im Schloesschen Borghees aus, am Sonntag 28.01.2018, in Emmerich. Deutschland NRW Emmerich Copyright: ThorstenxLindekamp *** Matinee to Honours from Etty Hillesum *** ONLY FOR EDITORIAL PURPOSE *** EDITORIAL USE ONLY *** P a Book via Etty Hillesum is in the Matinee at Little castle Borghees out of, on Sunday 28 01 2018, in Emmerich Germany NRW Emmerich Copyright ThorstenxLindekamp Copyright: ThorstenxLindekamp docnrwhugopicture176467459 EDITORIAL USE ONLY

Diese Arbeit am eigenen Inneren, der kaum vorstellbare Kraftakt, in solch finsteren Zeiten etwas zu finden, das das Leben “trotzdem sinnreich” erscheinen lässt – diesen Prozess zu beobachten, macht diese Tagebücher über die Zeitzeugenschaft hinaus zu faszinierenden Dokumenten. Nicht wenige Fachleute haben Hillesum in die geistige Nähe von Viktor Frankl gerückt, jenem österreichischen Mediziner, der mehrere Konzentrationslager überlebte und später beschrieb, wie er selbst unter unmenschlichsten Bedingungen einen Sinn im Leben erkennen konnte.

Eine Tagebuchschreiberin in der NS-Zeit – da liegt auch der Bezug zu Anne Frank nahe, die in einem jüngeren Alter und unter anderen Umständen schrieb als Hillesum. Als die Familie Frank bereits im Amsterdamer Versteck lebte, im Juli 1942, meldete sich Hillesum für die “Soziale Versorgung der Aussiedler” im Lager Westerbork, wo sie ein Jahr später endgültig bleiben musste. Unterzutauchen, hatte sie abgelehnt. Im September 1943 wurde sie nach Auschwitz-Birkenau deportiert.

Tagebücher hatte die junge Frau einer Freundin übergeben

Erst im vergangenen Frühjahr erschien ihr Gesamtwerk in deutscher Übersetzung, das auch Briefe umfasst. “Inmitten des Schreckens berichtet sie von der Suche nach Einfachheit und Achtsamkeit und schließlich nach Licht in der ‘Hölle auf Erden'”, schrieb der C.H.Beck-Verlag. Kurz zuvor hatte eine Studie der Claims Conference gezeigt, dass fast ein Viertel der jüngeren Menschen in den Niederlanden (23 Prozent) den Holocaust für einen Mythos oder eine Übertreibung halten – eine höhere Zahl als in jedem anderen zuvor untersuchten Land.

Nicht nur wegen eines solch dramatischen Rückgangs an historischem Wissen lohnt es sich, die Zeugnisse von Etty Hillesum zu entdecken. Mit klaren Worten benennt sie die Verzweiflung, die “kleinen Grausamkeiten” und den “vielen Sadismus”, aber auch Momente, in denen sie sich geborgen fühlt. Die letzten Worte ihres Tagebuchs sind ruhiger und zugleich noch kraftvoller als die Verve des Auftakts: “Man möchte ein Pflaster auf vielen Wunden sein.”