Niemand, der in Yad Vashem war, wird es je vergessen. Ein Besuch dort ist beklemmend und ergreifend. So viele Schicksale, so viele Tote. Mein Mann und ich machen im Museum Halt bei der „Ulica Leszno“, der Hauptstraße des Warschauer Gettos. Die Museumsgestalter haben sie auf der überwiegend unterirdisch gelegenen Fläche von mehr als 4200 Quadratmetern nachgebaut.

Straßenbahnschienen, Parkbänke und Straßenlaternen sind original. Wir gehen dort entlang, meinem Mann laufen die Tränen. Er ist Architekt, deshalb sind für ihn Materialien und bestimmte Bauweisen wichtig. „Jede Stadt“, erklärt er mir, „hat ihre eigenen Bordsteine, sie sind mal höher, mal breiter, maschinell oder aus Naturstein gefertigt.“ Und er stelle sich jetzt vor: Wenn ein Überlebender des Warschauer Gettos auf diesem Pflaster steht, komme doch der ganze Schrecken wieder hoch. „Erschütternd“, findet er.

Die Geschichte des Grauens entfaltet sich von Ausstellungsraum zu Ausstellungsraum: Der Aufstieg der Nationalsozialisten zur Macht, die anti-jüdische Politik, Geschichten von Fluchten und Fluchtversuchen, schließlich der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, die Gettos, Deportationen, Konzentrationslager, Arbeitslager, die Vernichtungsmaschinerie. Der Widerstand. Geschichten von Rettern und Geretteten. Das Kriegsende und die Befreiung. Die Prozesse.

Schicksale, persönlich erzählt

Alles sehr eindringlich dargestellt und dokumentiert mit unzähligen Fotos, Filmausschnitten, Gegenständen wie Kleidung, Schuhen, Schmuck, Büchern, Briefen, Bildern, Möbel, Kunst. Sehr viele Menschen haben mit ihren Erinnerungsstücken dazu beigetragen, dass ein so vielschichtiges Mahnmal entstehen konnte. Und es gibt gut gemachte Filme, in der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ihre Geschichten erzählen. Einer von ihnen ist David Salz.

In gutem Deutsch beschreibt er seine Kindheit und Jugend. Sieben Klassen habe er besucht, deshalb könne er das. 1929 als Kind jüdischer Eltern in Berlin geboren, verhafteten die Nazis 1936 seinen Vater Joseph. Zwei Mal durfte David ihn in der Haft besuchen. Mutter Dora hatte ihm aufgetragen, fröhlich zu sein. „Aber ich habe die ganze Zeit geweint“, sagt er. Weihnachten 1939 wurde der Vater erschossen. Warum? Der Sohn weiß es nicht.

1943 wurden David und seine Mutter nach Auschwitz deportiert. David verrichtete dort Zwangsarbeit in Buna-Monowitz. Mit dem Vormarsch der Roten Armee schickten die Nazis ihn im Januar 1945 auf den Todesmarsch Richtung Deutschland. Er kam nach Dora-Mittelbau, ein Außenlager von Buchenwald. Auch dort überlebte er, bis amerikanische Soldaten das Lager im April 1945 befreiten. Seine Mutter sah David nie wieder. Sie wurde in Auschwitz ermordet. Mit 17 Jahren wanderte er nach Israel aus, 1967/68 war er Zeuge im dritten Frankfurter Auschwitzprozess. Sein Hobby: Kreuzworträtsel lösen – aber nur auf Deutsch.

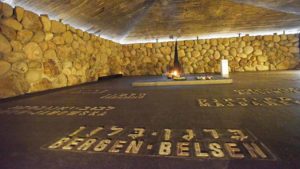

Mehr als sechs Millionen Juden sind dem Holocaust zum Opfer gefallen, viele davon bis heute namenlos. Ganz besonders ergreifend ist deshalb die Halle der Namen, gelegen am Ende des Museums. Eine riesige Kuppel mit Fotos von Opfern über einem tiefen, dunklen Loch im Boden. In dieser Halle werden Namen, Daten und Schicksale erfahrbar. „Ich habe es noch nie erlebt, dass ich mich so geschämt habe, Deutscher zu sein“, sagt mein Mann. Ich kann das nachvollziehen. Mir fällt ein Spruch des Propheten Jesaja ein: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ (Jesaja 43,1). Gott schreibt die Namen in das Buch des Lebens, auf dass er oder sie nicht vergessen werde.

Spiegelungen erzeugen Sternenhimmel

Für uns beide am schlimmsten zu ertragen ist die Gedenkstätte für Kinder neben dem Museum. Auf dem Weg zu diesem Mahnmal stehen mehrere weiße, abgebrochene, unterschiedlich hohe Stelen als Symbol für die beendeten Leben. In der unterirdischen Höhle sollen Besucherinnen und Besucher hier der etwa 1,5 Millionen jüdischer Kinder gedenken, die Nazis im Holocaust ermordet haben. Der Hauptraum ist komplett verspiegelt und reflektiert das Licht von fünf Kerzen. Die tausendfache Spiegelung dieser Lichter erzeugt einen Sternenhimmel und eine enorme Größe im Raum. Die Sterne stehen symbolisch für die jüngsten Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns.

Während man sich im spärlichen Licht an einem Haltegriff entlang durch den Raum bewegt, sieht man Bilder der ermordeten Kinder, hört von einem Endlostonband die bis heute bekannten Namen der jungen Menschen, mit Nennung von Alter und Ort. Dieses Band braucht ungefähr drei Monate, um alle Namen wiederzugeben. Wie oft habe ich dort gestanden, vor Entsetzen innerlich gekrümmt und gedacht: Warum?

Mein Mann, zum ersten Mal in Israel, war ebenfalls schockiert. „Ich habe dort erst tatsächlich erkannt, in welchem Ausmaß meine Nation schuld ist an diesen Verbrechen. Ich habe mich gefühlt wie bei einem Knockout“, erinnert er sich.

Emotional aufreibend

Bedeutsam für mich ist auch das „Tal der Gemeinden“. Etwas abseits vom Museum auf einer Fläche von etwa einem Hektar sind auf 107 Steinwänden die Namen von mehr als 5000 jüdischen Gemeinden in Europa eingraviert, die während der Shoa ganz oder teilweise vernichtet wurden. Ich schaue auf mein Bundesland und stelle fest: Ach, dort gab es also auch eine jüdische Gemeinde. Und frage mich: Wie sieht es heute aus mit dem jüdischen Leben in dieser oder jener Stadt?

Als wir auf den Vorplatz zurückkehren, wartet auf einer Bank vor dem Gebäude Sascha, den wir von der Busfahrt von Jerusalem hierher kennen. Er ist Anfang 40, war mal Boxer, Vizemeister der DDR. Er sitzt da und weint. „Ich bin wirklich ein harter Hund, aber mit so etwas habe ich nicht gerechnet.“ Und fast trotzig fügt er hinzu: „Ich schäme mich nicht, zu weinen.“

Das Tourismusministerium Israel beschreibt den Besuch der Gedenkstätte wie folgt: „Der Rundgang durch Yad Vashem ist nicht leicht, er ist emotional ausgesprochen aufreibend, aber für alle Menschen dieser Welt – einfache Bürger wie Staatsrepräsentanten – bedeutsam und unumgänglich.“