Im Zentrum der Lesungen am 5. Sonntag nach Trinitatis stehen Berufungen in die Nachfolge Jesu und die Frage: Wie kommen Menschen zum Glauben? Jeder von uns hat da seine eigene Geschichte zwischen Schlüsselerlebnissen und dem Hineinwachsen, dem Erleben glaubwürdiger Zeugen oder dem Sich-gerufen-Wissen. Manches davon erzählt auch die Geschichte von der Berufung der ersten Jünger aus dem Johannes-Evangelium (Johannes 1,35ff). Da ist es der Täufer Johannes, der als glaubwürdiger Zeuge seine Jünger auf Jesus als das „Lamm Gottes“ weist.

Seltene Darstellung

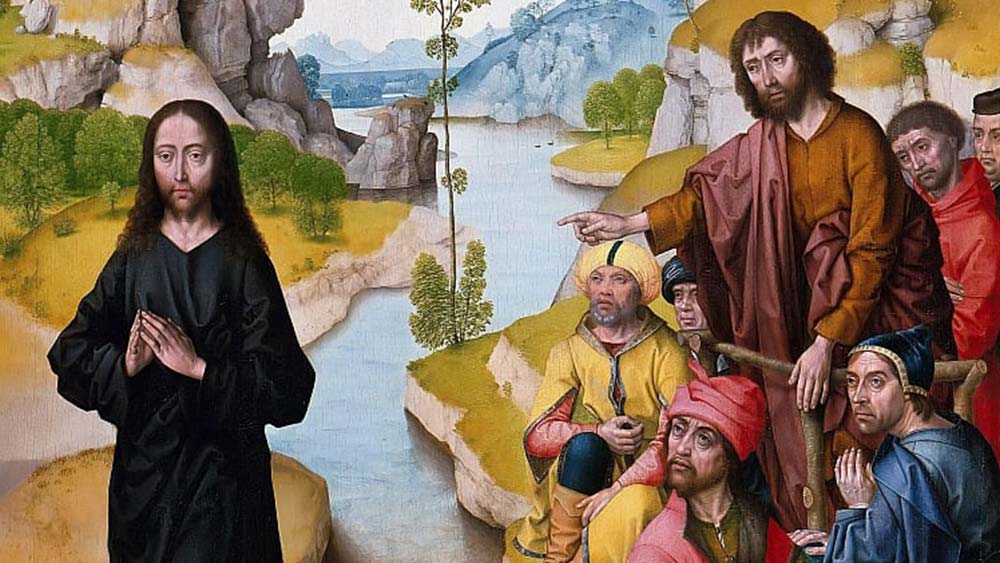

Nur sehr selten ist diese Geschichte von Malern dargestellt worden. Einer von ihnen war der Niederländer Dieric Bouts (1410–1475). Nach dessen Vorlage schuf um 1500 ein unbekannter Schüler von Bouts ein Bild, das sich in der Berliner Gemäldegalerie befindet, zurzeit im Depot. Es trägt den Titel: „Die Predigt Johannes des Täufers“. Zentrum dieser Darstellung ist der Fingerzeig von Johannes: „Siehe, das ist Gottes Lamm.“ Zwei Jünger des Täufers machen sich im Anschluss daran auf den Weg zu Jesus, beginnen bei und mit ihm zu leben und finden ein Zuhause für ihre Seelen.

Der Künstler stellt auf seinem Bild noch weitere Jünger dar, die in ihrer Verschiedenheit, ausgedrückt durch die Farben der Gewänder, voller Ehrfurcht und Staunen auf Jesus schauen. Die Worte: „Siehe“, „Sah“, „Kommt und seht“ und „er sah“ sind wichtige Vokabeln in dieser Berufungsgeschichte. Jesus mit den Augen des Herzens zu suchen und zu sehen, von ihm Halt und ein Ansehen zu erhalten und ein Zuhause zu finden, stehen im Zentrum jenes Evangeliums. Der unbekannte Künstler hat es in der Nachfolge von Dieric Bouts sinnbildhaft in Szene gesetzt.

Zwei Flussufer des Jordans

So zeigt das Gemälde zwei getrennte und unterschiedlich dargestellte Flussufer am Jordan. Der Fluss, die Felsen und einige Pflanzen kommentieren symbolisch das Geschehen. Grün bewachsen, zum Teil mit Heilpflanzen, zeigt die rechte Seite Johannes und die Jünger. Sie weist damit auf das verheißene Heil und die „Grünkraft Gottes“ in der Schöpfung.

Fast wie eine Wüste dagegen das Ufer, auf dem Jesus fast schwebend und im Gebet versunken, mit nackten Füssen auf uns als Betrachter zugeht. Die karge Landschaft im Vordergrund erinnert an das vierzigtägige Fasten Jesu in der Wüste nach der Taufe.

Er kommt aus dem Schweigen und ist „erfüllt vom Heiligen Geist“ heißt es kurz zuvor im Evangelium (Johannes 1,33). Doch an dieser Uferseite im Sand und im Wasser liegen glänzende Edelsteine. Das lässt an das Wort denken: „In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis“ (Kolosser 2,3).

Fingerzeig auf Christus

Das fast schwarze Gewand Jesu weist dagegen auf seine Passion. Johannes der Täufer, der auf einer Art Kanzel steht, trägt ein braunes, erdgebundenes Untergewand als Zeichen seiner Demut. Der dunkelviolette Überwurf steht mit dem Leidensweg Jesu und seinem Fingerzeig auf Christus als das Lamm Gottes im Zusammenhang. Der aufrecht gewachsene Baum in der Mitte, der beide Ufer optisch verbindet, illustriert einige Worte aus der Offenbarung. Dort wird mit Blick auf das himmlische Jerusalem und dem „Thron des Lammes“ von Bäumen „am Strom des Lebens“ gesagt, dass sie Blätter und Früchte tragen, „die zur Heilung der Völker dienen“ (Offenbarung 22,1–2).

Mit all diesen Verweisen und Sinnbildern deutet der Maler das an, was am Ende der Berufungsgeschichte steht: dass die, die Jesus nachfolgen, „Großes sehen werden“ und „den Himmel offen stehen“ sehen werden (Johannes 1,50–51).

Mittelalterliche Betrachtungsspiritualität

Das Gemälde zur Predigt des Täufers steht in der Traditionslinie einer mittelalterlichen „Betrachtungsspiritualität“. Etwa 100 Jahre vor der Reformation begannen viele Menschen, sich nach einer Frömmigkeit zu sehnen, die frei ist von Dogmatismus und theologischen Phrasen.

Viele suchten einen persönlichen Zugang zum Glauben, Innerlichkeit und eine Frömmigkeit, die das Herz erreicht und im Alltag trägt. In dieser Bewegung, die man „Devotio moderna“ nennt, zeitgemäße Frömmigkeit, spielten die Betrachtung und Meditation des Weges Jesu, seiner Passion, seiner Demut, seiner menschlichen Nähe und Güte eine große Rolle.

So lädt das Gemälde, angelehnt an das Evangelium, den Betrachter ein: „Kommt und seht!“ / „Seht, das Lamm Gottes“ / „Lass dich finden von Christus“ / „Der Himmel steht für dich offen“.

Eine Einladung, an der Seite Jesu Außenseiter zu sein

Im Sinne der Devotio moderna hat Dieric Bouts und einer seiner Schüler ein Motiv aus dem Evangelium aufgegriffen und in Szene gesetzt. Das Bild war und ist Einladung, betend und mit den Augen des Herzens auf Christus und seinen Weg zu schauen und ihm nachzufolgen. Es ist ein Weg an der Seite der Armen und Außenseiter, der Ausgesetzten und Aussätzigen, der Kranken und aufs Kreuz gelegten, der Blinden und der Erlahmten. Diesen wird das Evangelium gepredigt und sie erfahren Rettung (Lukas 7,18–23).

Der Täufer Johannes hat es erkannt. Er weist auf ihn, er lädt auch uns ein, dem zu vertrauen, der in seiner hingebenden Liebe als Lamm Gottes der Welt Großes und Befreiendes schenkt.